「我們是如何成了當下的自己?」幾乎人人都會去思索這個問題。有時我們也會更進一步想到:如果條件更好一些,我會不會變成另一個不一樣的人?當有人責備我時,為何我的反應會如此情緒化、激動或覺得受傷?我如何才能過上更好、更幸福的生活?我又該如何保護自己,避免被不樂見的方式所改變?——克莉絲蒂娜・伯恩特 Christina Berndt(以下摘錄自《個性:不只成為自己,更要超越自己》一書)

失業會讓個性改變,甚至更難找到工作

似乎只有一種命運打擊永遠不具有光明面,那就是失業。

一個人非自願地失業,只會帶來負面的影響,人們不會在當中發現任何優點。除非在事隔多年後,這個人發現自己現在的工作比起之前實在好太多了,而且過得也比之前好。

在過去的幾年裡,專家學者一再指出,失業會對心理造成極大的負擔。當一個人收到解雇通知時,心裡會感到非常受傷,而且這種傷害嚴重到會影響一個人的性格。經濟學家暨心理學家克里斯多夫.博伊斯(Christopher Boyce)認為,再也沒有任何事像失業一樣,會如此強烈又負面地改變一個人的性格。

博伊斯與他的同事從德國社會經濟委員會那裡,獲得六千七百多名德國成年人的資料,這些人曾先後於二○○六與二○○九年完成兩次性格測驗。其中有二百一十名研究參與者曾在此期間失業一到四年不等的時間,另有二百五十一人曾短期失業,但之後又再度找到工作。

結果顯示,在長期失業(一到四年)後,人們會失去「責任性」、「開放性」與「親和性」,且程度嚴重到他們難以再找新的工作,也無法好好面對他人。他們變得暴躁且充滿敵意,可靠性和謹慎性當然也都下降。

博伊斯指出,失業對於心理的衝擊,或許遠比你我所以為的更為嚴重。此外,由於性格的轉變,可能讓人更難找到新工作,最終陷入負面的惡性循環。〈延伸閱讀:「明天真的會變好嗎?」盤點現代人苦惱 Top 5,你的憂鬱一點也不孤單、不奇怪!〉

自我,就是我們經驗的總和

我們性格的改變並非總是與扮演新的社會角色有關。就算不靠這些,我們也能自我發展且臻於某種程度的成熟。畢竟隨著年齡增長,我們單憑經驗也能主動學到很多,並變得沉著穩重,在心理學上人們稱此為「自身調節」。

傑普.丹尼森指出:「我們在人生的過程中能學會控制自身的行為,其中學習的關鍵就來自我們的經驗。」一個人如果曾體驗到,自己那些失控的反應只會令人反感,冷靜一點方對自己有益,他就會有動機去控制自己的行為。同樣地,如果人們發現,某些狀況乍看之下似乎會對我們帶來巨大的負面衝擊,可是最終結果並沒有想像中那麼糟,甚至還可能出人意料有好的結局,這樣的認知也會讓我們在日後能保持臨危不亂。

然而,我們也必須承認,某些幸運兒就是很不公平地,天生比較靈巧、懂得變通。人生一路順遂的人,往往較具「經驗開放性」,他們也會因此獲得許多能改變自身的新經驗。史派西特表示:「在那些生活過得比較輕鬆的人身上,多半具有堅強、成熟、冷靜、知足、自信等特質,以及或願意改變的條件。」他們讓正面的事情更容易發生,而好奇心也會鼓勵他們繼續面對各種陌生的挑戰。

相反地,負面的經歷當然也會改變我們的性格,令人變得更加小心謹慎,這也是為何曾有過許多負面經驗的人,多半會較難擺脫負面的行為模式,也較難接受新事物。〈延伸閱讀:找回婚後逐漸消失的「自我」:重視妳想做的每一件事,期待生活裡的各種美好〉

為何我們總是活成父母的樣子?

然而,遺傳基因會隨著歲月再次發威嗎?我們真的會隨著年齡的增長,變得越來越像自己的父母嗎?「救命啊!我怎麼會變得像我媽一樣。」許多人恐怕都會這麼擔驚受怕著。

薩爾蘭大學的差異心理學暨心理診斷學教授法蘭克.史賓納特(Frank Spinath)表示,事實上,或多或少的確會是這樣。特別是因為在青少年身心發展的階段,會開始與父母漸行漸遠,這樣的結果才格外引人注意。進入青春期的青少年根本不想複製父母的行為,這時在他們生活中其他的人際關係更為重要。他們會模仿朋友和明星,避免所有看起來會跟父母雷同的事情。因此在這段期間,環境對我們的影響,要遠比父母以及遺傳基因產生的影響來得更大。

不過,隨著年齡的增長,最晚到了進入社會工作之後,我們便不再力求擺脫家庭的影響,年輕人也會較願意允許自己擁有與父母某些相似之處。此外,遺傳基因也會較明顯地發揮作用。雖說基因從一開始就存在,不過它們的作用力道卻會在人生的過程中逐漸展開。畢竟,一個人會從事什麼職業、會交什麼樣的朋友、喜歡冒險的大旅行還是輕便的小旅遊,都取決於他的遺傳基因。

我們通常會以這種方式增強早已具備的某些特質;正如那些在學校就讀時或出國留學前就已經是外向型的學生,在出國後他們會變得更外向。也就是說,我們會選擇自己的利基,利基又會反過來影響我們,進而促使遺傳基因更強烈地發揮作用。即使新的環境影響會同時形塑我們的個性,但可以確定的是,隨著年齡的增長,我們確實會變得更像我們的父母。

「自我」不會一成不變,但要找到適合你的

我們以為自己是有獨立意志的個體,但事實是,我們終其一生都會受到他人的影響,無論是行為、性格,還是價值觀,或多或少都是在別人的影響之下建立的,儘管我們並未察覺。

但沒有固定的「自我」顯然是具有好處的,因為如果我們能自我改變,那同時也意味著,只要我們願意朝自己設定的目標前進,我們基本上是自由的。

不自我設限,會活得更加輕鬆,也能擺脫他人對我們的既定印象,諸如「他很膽小」或「我顯然無法解決任何問題」之類的觀感。我們可以拋棄不喜歡或不(再)適合自己的想法。如果「自我」具有靈活性,我們當然就能主動重新形塑它。這不僅有助於我們在困境下走出一條全新的路,更有助於根據我們當下的想法去開創人生。

儘管沒有一成不變的「自我」,然而,仍有適合我們的生活,以及有益於我們的朋友、伴侶、同事與工作,我們必須試著尋找這些人事物究竟何在。〈延伸閱讀:生涯不迷茫!人生設計師陳怡彣創 365 行體驗計畫,暢談「給年輕人的 30 個關鍵字」〉

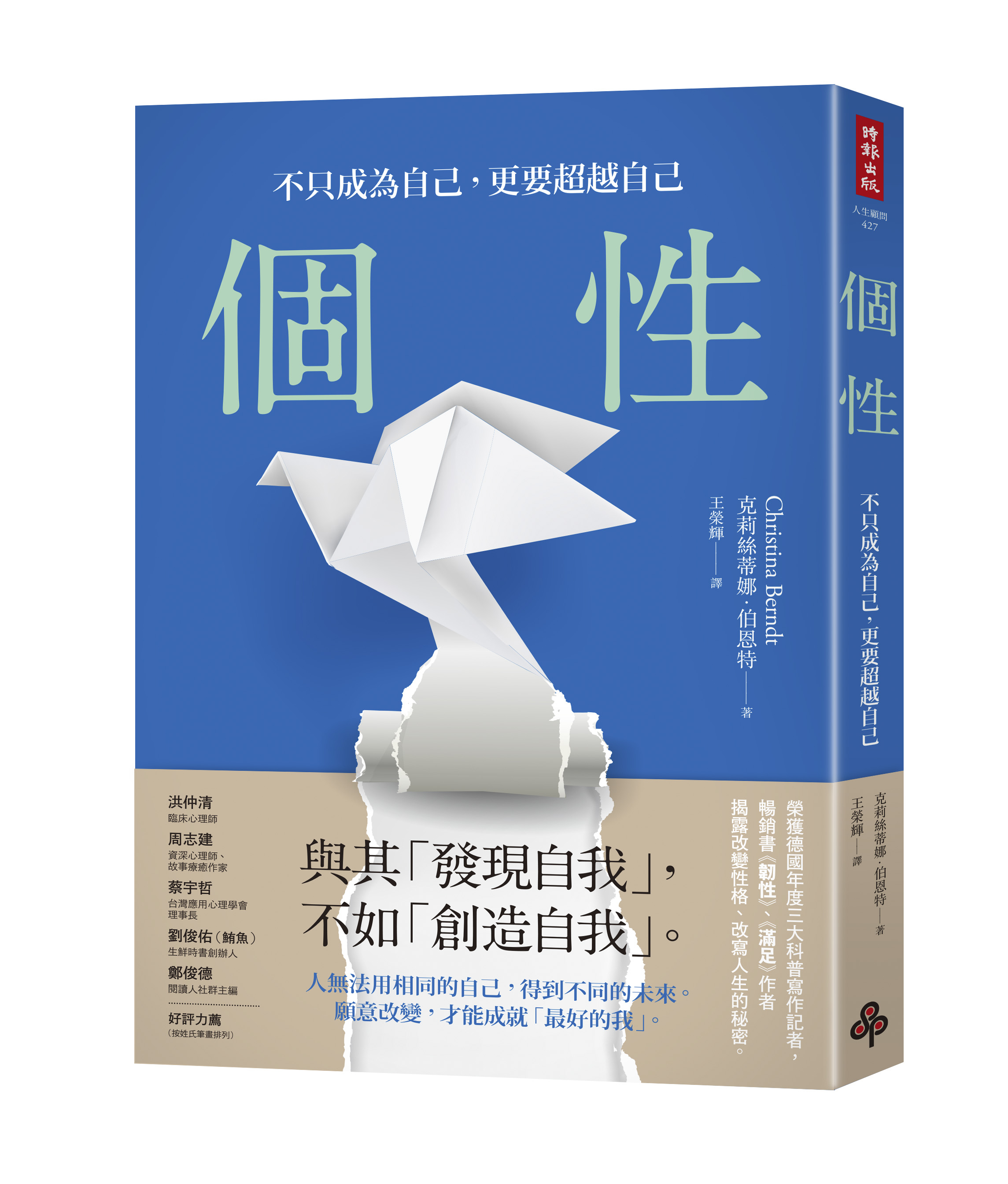

主圖來源:Pinterest