人生都在取捨之間做選擇,不管是執著還是放手,都需要很大的勇氣。尤其有關「生命終了」的課題,面對醫療極限,到底該選擇放手還是堅持急救呢?在理性與感性間拔河,要做出正確的抉擇實在不容易。

在家人病危時,守在一旁的家屬和負責診治的醫生,其實都在接受震撼教育。以救人為天職的醫生,看到病人在生死之間徘徊,能不使勁地救嗎?默默守在病人身邊的家屬,內心也陷入天人交戰,抱持一線希望拼拼看,不停地祈求老天爺幫忙醫生,把人命給救回來;但是在看到病床上的家人痛苦難挨時,卻又於心不忍,想要請醫療人員停止搶救的醫療行為。

善終的意義

「善終」是近一兩年來醫療院所及衛生單位漸漸大力倡導的觀念。究竟善終代表的是什麼意思呢?簡單來說,善終不代表「什麼都不做,只有等死而已」;它是幫助生命即將步入尾聲的人,與家人相聚、有機會告別不留遺憾,並且有尊嚴的走完人生的最後一程。

像是安寧醫療,就是持續給予病人必要的治療與照護,以及心靈上的關懷,讓病人更舒服,了無遺憾地畫下人生句點。即使不是癌末病患的末期病人(如失智、漸凍人…等),也能申請安寧緩和服務。現行台灣健保所提供的安寧緩和服務,除了入住醫院的安寧病房,還有居家安寧和社區安寧服務。

圖片來源:flickr@agllemktg1

常見的病危急救措施

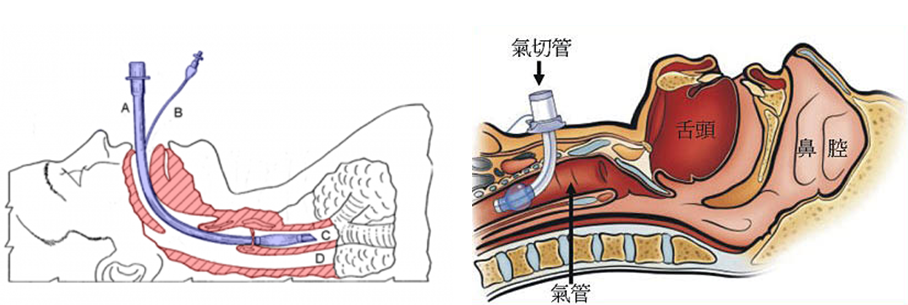

插管、氣切及電擊都是病人病危時,醫療人員常會進行的急救措施。一般所說的「插管」是指「氣管內插管」,當病人自主呼吸不順暢,幾乎快停止時,施行插管治療可以接上呼吸器,快速給予氧氣,幫助病人呼吸。插管後,只要病情有改善,便可拔管;一般會需要 1~2 週的時間,才能慢慢恢復說話。

氣切是在病人緊急需要呼吸,但無法做插管,或者需要長時間使用機器幫助呼吸,而施行的急救措施。醫療人員會使用局部麻醉或全身麻醉,在病人頸部軟骨的氣管開口處開 1 個小洞,放入氣切管,建立呼吸通道。對於有慢性呼吸道疾病無法有效咳出痰液的病人,氣切可以更為有效的清除痰液。長期使用氣切管的病人,若意識清楚且力氣足夠,可再更換成可說話的氣切管,便能說話。

圖片來源:泛科學 PanSci

從胸部電擊是心律不整或心室顫抖、心室頻脈時,所會施行的急救措施。電擊後遺症包含胸部皮膚產生焦黑,多次電擊容易造成腦部損傷,因此,一般急救電擊僅會進行 2~3 次。

回到「人本醫療」

擁有無數次與死神拔河經驗的台大神經外科醫生黃勝堅表示:原來醫師的職責不只是救命,陪伴病人家屬也很重要;高科技醫學延長死亡過程,也讓醫師忘記了醫療本質。醫師不是在照顧「器官」,應該是在照顧「人」,回到以人性為出發點的醫療,親切地陪伴末期病人,讓病人坦然接受疾病,減少身心靈 3 個層次上的痛苦,安詳地走完人生的最後一哩路。

圖片來源:愛長照

華人普遍避談生死,認為在重病長者面前談論身後事,是極為不孝的行為。事實上,讓末期病人生活得有尊嚴,減輕身體的病痛,不單只是維持生命徵象,反而才是後生晚輩最該做的。當你內心滿是對病末家人的疼惜與愛意,自然就會有勇氣在離別的時候放手,讓受到疾病折磨的家人,軀體不再有病痛。