![]()

從鋼琴、小提琴、琵琶、揚琴到電子琴,陳明儀老師不但擁有深厚的音樂資歷,意識到音樂樣貌不只樂器不同,她以音樂為核心跨足音樂教育、配樂、音效製作、藝術療癒等多元專業領域,展開與眾不同的音樂人生,今天女子學邀請明儀老師和大家分享「音樂藝療師」的領域。

Q:明儀老師過去的工作背景是什麼呢?為何會投入音樂藝療師?

A:我從小學習多種樂器,最熟練的是鋼琴和電子琴。大學時想以音樂為職業,開始教琴至今約 26 年,在 34 歲那年毅然決然放下不錯的收入出國念鋼琴教育學(Piano Pedagogy)的碩士。回台後累積約 10 年的配樂和音效經歷,也在大學兼任教聲音相關課程,近幾年投入「藝術療育」。目前專職音樂相關課程教學及設計,配樂及音效製作,藝術療育相關課程教學及設計。

在音樂教學方面,過去多以我自身經驗想法出發,嘗試不同的教材或活潑的教法來引導學生,但有時對於啟發學生學習意願較不容易。後來我在「無限天堂藝術治療部落計畫」受過音樂藝療師的訓練,對於我在音樂推廣教育幫助很多,最大的改變是在換位思考的同理心和溝通上。

成為音樂藝療師後,我以音樂教學為主、美術為輔的方法,更能精準地在音樂教育上引導啟發思考或跟學生溝通,讓學生願意開始嘗試,克服障礙、激發潛力。看到原本沒有學習動機的孩子,成為有能力思考問題、解決問題的孩子,讓我很有成就感。

Q:對於孩子的音樂學習,音樂藝療給予哪些實質幫助?

A:我的學生有兒童也有成人,其實小孩子有獨特的表達方式,更需要傾聽與溝通,孩子們不一定能精準說出感受,但一定會有感受反應,藝術療育就能在察覺後,幫忙啟發他們透過音樂美術來訓練感受力、表達力及人際互動,讓學生發展出自己的潛力。

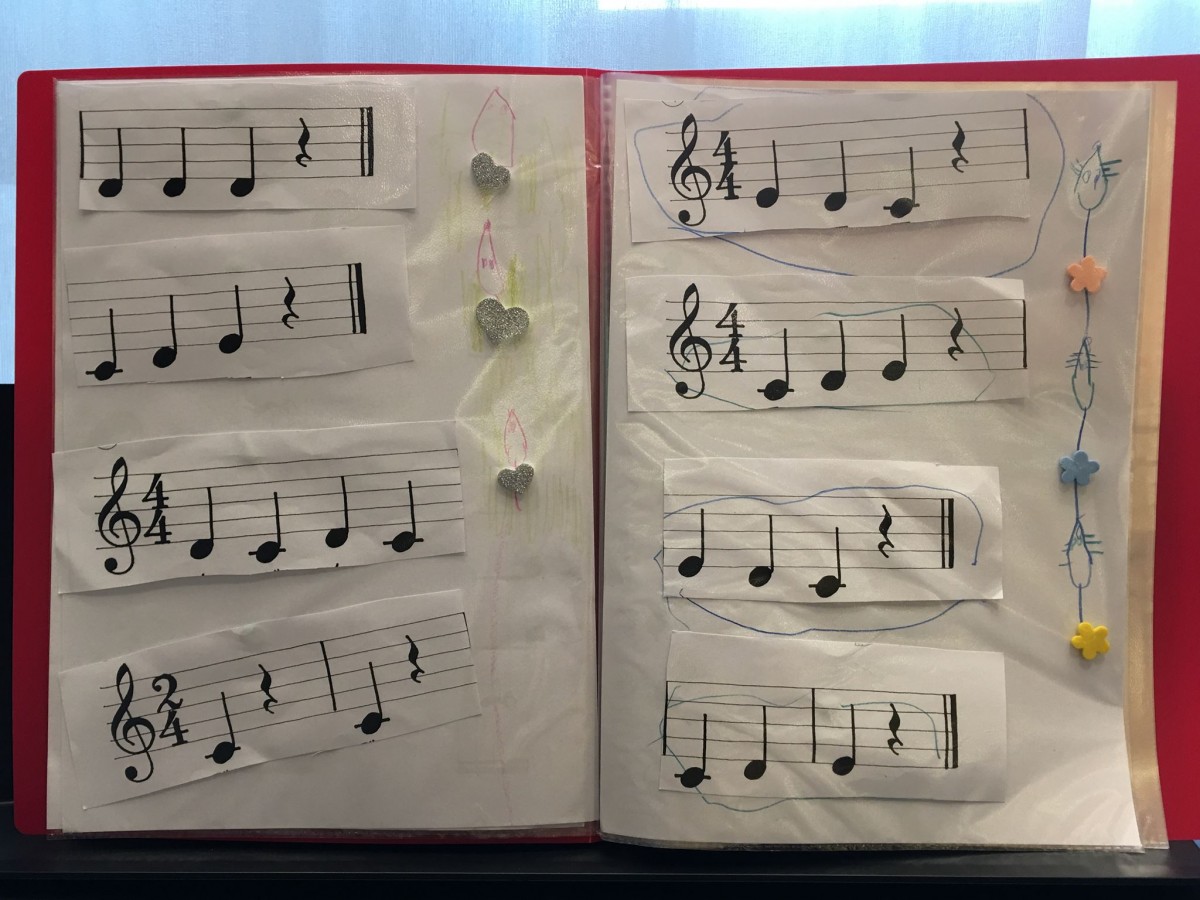

例如我有位不到 5 歲的小小學生,剛開始認譜,在不熟練的情況底下,有時會拒絕學習認譜,或不想練習,我觀察到她上課前開心分享她畫的可愛小老鼠,所以我就順著她的成就感,提議創作一首小老鼠之歌。

我的引導方法是把原本要她認的樂譜,剪成一段一段的讓她重新組合,變成她自己的歌曲。因為她覺得是自己創造出來的,於是就有動機主動把音符彈奏出來,還說一首不夠,後來她開心創作出一首粉紅色小老鼠之歌和一首藍色小老鼠之歌。

學習的過程會遇到的問題因人而異,例如我曾帶著小朋友繪製音樂闖關地圖,彈奏出正確拍子才過關;或是用音符說故事,以多種顏色貼紙貼在樂譜上,然後創作成一首故事;甚至是透過不同角度的看圖繪畫,讓學生具體看到「專注」的影響力。音樂療育是一個重視過程勝於結果的領域。

Q:在孩子學音樂的過程中,妳會建議家長扮演什麼樣的角色?

A:其實學習的過程,不是只有學音樂演奏,更多的是養成關係的互動溝通。例如「信任問題」,在親子間,若孩子對於學習出現「排斥」、「抗拒」這類防衛機制,許多家長沒有進一步溝通就直接解讀成懶惰或是不認真,這時孩子則會覺得不被了解,如此惡性循環下,親子關係就會有防衛,演變成家長不信任孩子,孩子也會不信任家長。

想獲得親子間的信任,父母必須花時間真正跟孩子在一起面對孩子認為的困難,甚至有時得放棄下命令的慣性,這對有些父母而言是困難的,其實學習過程中,除了老師努力提升學習效率外,家長成為陪伴及支持者的角色是重要的,會影響到孩子的學習意願,所以孩子、家長、老師是個學習金三角關係。

Q:為何明儀老師開設「採集聲音創作」這麼特別的課程?

A:因為我從多年教學過程發現有許多人不注意周遭環境,覺得發生的一切理所當然,缺乏對於周遭的感受力。所以希望藉著這樣的課程,讓學員重新觀察並感受周遭,進一步從感受中了解自己。

我會讓學生透過聲音經驗的累積和聯想去刺激創作,例如妳知道拍手也有不同嗎?開心地拍手、生氣地拍手、無奈的拍手等,去嘗試拍出多種不同的聲音和情緒,重新詮釋聲音變化的感受。

Q:對明儀老師影響最深的人或一句話?

A:對我影響最深的人是我的父母和很棒的老師們,在藝術領域上,盧怡仲老師、羅芳老師、林吟津老師、吳碧珍老師、李道明老師、黃建業老師、沈敏惠老師、Dr. Watson、Dr. Baker-Jordon、Prof. Prunty、Monbaza老師和史擷詠老師、林政宜老師、許家綾老師都對我有不同的啟蒙、啟發與影響。

一路上還有許多好朋友們的扶持,謝謝這麼多貴人們願意在路上幫我,讓我的路一直以來都豐富美好。我一直深信「天下沒有白走的路」,只是妳不知道何時會用到沿路上獲得的養分,生活裡所遭遇或學習的一切都有價值,人生就是因這些經歷而更豐盈。

延伸閱讀:誰說學音樂是弱女子?陶笛讓她勇敢闖名號!