女子學編輯室:

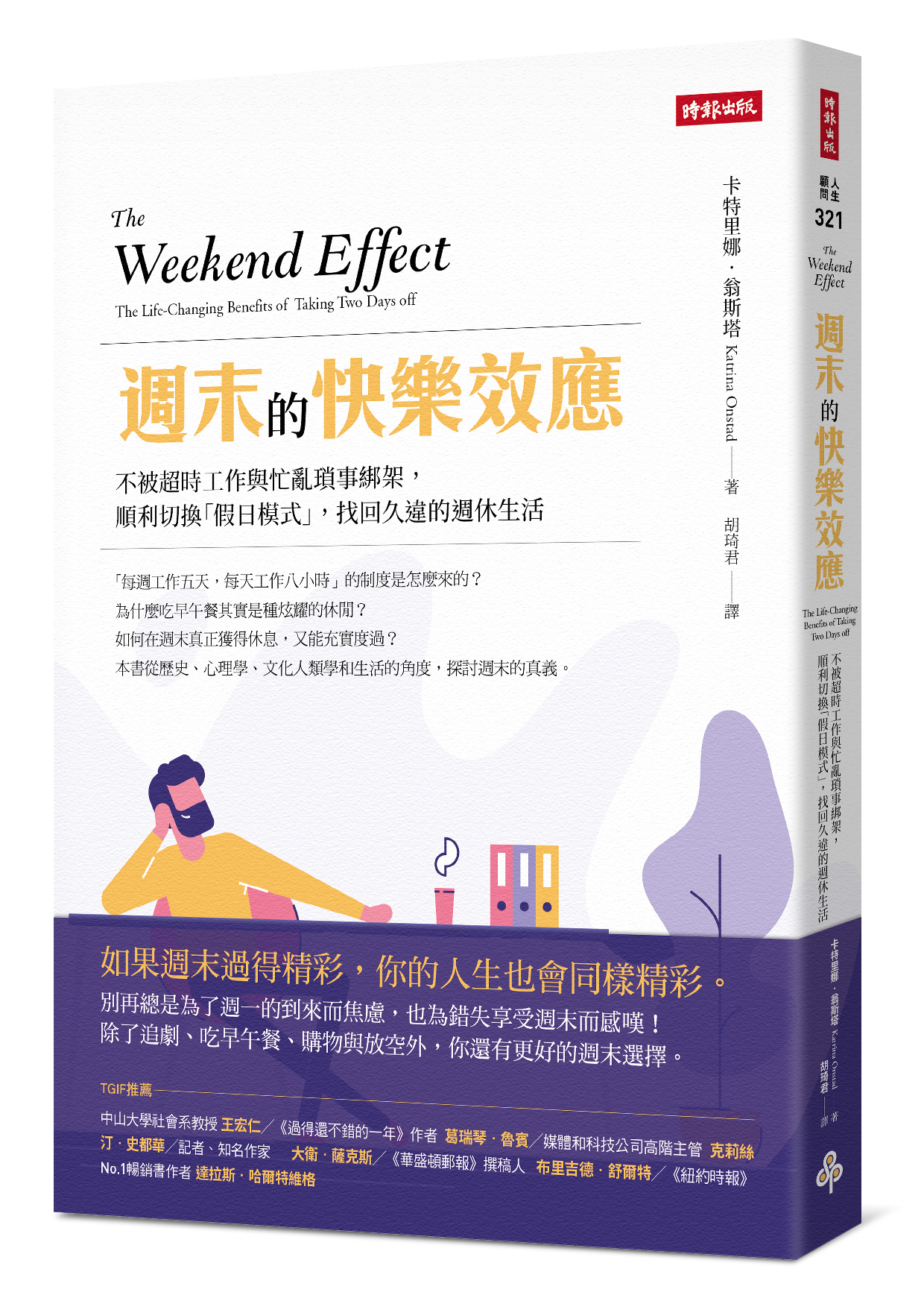

在一個充滿美好陽光的週末早上,和好姊妹一起悠閒吃頓豐富的早午餐,是不少人選擇在結束忙碌的一週工作後給自己的小小犒賞。然而享用早午餐的文化究竟是從何而來、又是從哪一個國家開始的呢?讓我們來看看由卡特里娜・翁斯塔(Katrina Onstad)所著的《週末的快樂效應》如何談「早午餐」對於週末放鬆的重要性。(以下摘錄自《週末的快樂效應》一書)

早午餐是英國人發明的;這個詞最早出現在一八九五年《狩獵者週刊》的一篇名為〈早午餐:一個請求〉的文章裡。該文作者蓋伊.貝林格(Guy Beringer)寫道:「早午餐是歡愉的、社交的,且情緒高昂的。它讓你變得愛講話;它讓你保持好脾氣;它讓你對自己、也對同桌朋友滿意;它能掃除一週以來的煩惱、讓你頭腦清醒。」(延伸閱讀:外食族早餐怎麼吃?挑得對超商也能吃得營養又健康!)

早午餐是世界各城市裡最強大的世俗儀式之一,畢竟「愛講話」是人際交往的關鍵。它在二十一世紀之前就已經存在,而且其他文化裡也有類似的形式:如中國的早茶和法國的大早餐(le grand petit déjeuner)。今日的都市早午餐,往往是大家參照無數篇美食攻略中的一篇,約好一起去朝聖;它們多半是排隊名店,而且在店家的 Instagram 上通常會刊出格子鬆餅和餡餅之類的美食照片。二十幾歲時我們是相約找餐廳一起喝酒,如今成為三十幾歲的年輕父母,則約好一起去吃早午餐(唯有吃這一頓飯時,孩子吵鬧不會遭人抗議)。

換句話說,早午餐感覺就像社群和連結,這兩者都是我們必須在週末用心栽培的東西。不過,作家孝恩.米卡勒夫(Shawn Micallef)在其著作《早午餐的問題》(The Trouble with Brunch)裡,卻把這頓飯當成一種炫耀消費、浪費大量時間的行為。米卡勒夫的這本小書其實主要在談「階級」;他認為,一個人會不會花十四美元買雞蛋,是判斷可支配所得多寡的一項重要指標。米卡勒夫指出,昂貴的美食通常只是餐廳把先前沒用完的食材拿來烹調,再用大量的濃郁醬汁掩蓋而已。

此外,餐廳外的排隊長龍(就像我每週日在家附近餐館外看到的那種)正突顯出裡頭用餐客人一副霍布斯式漠不關心的嘴饞模樣,絲毫不在意外頭等候的客人正飢腸轆轆貼著玻璃窗看著他們。米卡勒夫還寫道,吃早午餐時,「同理心」並不存在。(延伸閱讀:行銷女強人:當了媽媽後的同理心,讓我更能成為一位好主管!)

米卡勒夫把早午餐視為一個階級的象徵,是創意工作者向人展示自己成功的一種方式。即使這樣的成功是裝出來的。許多創意工作者說穿了就是合約工,做完一個換下一個,工作時間長、又不穩定;再說,他們升遷的機會少之又少。雖然他們或許有創意的本錢,卻沒有雄厚的經濟本錢。享用早午餐既需要金錢、也需要時間,但許多吃早午餐的人其實兩樣東西都很少。所以,早午餐只是個假象,用來偽裝自己是個穩定的中產階級。米卡勒夫寫道:「它只是一場展現休閒的盛大演出,但本身一點也不休閒。」

你怎樣度過早餐時間,就怎樣度過你的週末

但是在社群出現裂痕、許多人感到孤立時,早午餐的確提供了社交凝聚力。在最好的情況下,早午餐能夠與人面對面接觸,而非透過網路連結(Instagram 那部分除外)。尤其對於住在城市、家人通常不住在附近的人,早午餐就成了跟「自選的家人」用餐的時間。之所以訂在星期天進行,是因為傳統上這一天是跟族人聚會的日子。往往無血緣關係的家人比有血緣關係的家人還更了解你,就像《慾望城市》裡所貫穿的主題一樣(這部影集裡最常出現的就是早午餐和杯子蛋糕,代表美味的互動與些微苦澀的餘味)(延伸閱讀:假日睡醒來頓 Brunch 吧!文青風、不限時人氣早午餐店任你挑)

偶爾吃頓早午餐,或許會給你所有美好的東西。但是,當你下次又想在某個星期天花時間排隊,接著再利用你一星期中僅有的空閒時間,花幾小時盡情吃美食吃到撐。你或許應該想想安妮.迪勒(Annie Dillard)在《寫作生涯》(The Writing Life)裡的那番話:「理所當然地,我們怎樣度過一天,就怎樣度過一生。」所以說,你怎樣度過早餐時間,就怎樣度過你的週末。

主圖來源:Pinterest

copyright by share99