一場世大運,台灣人的體育魂似乎都被燃燒了起來,然而在這場歡聲雷動的賽事之後,體育人的未來究竟會怎麼發展?無論賽事的輸贏,肯定的是每一位運動選手的背後,都有各自的奮鬥故事。

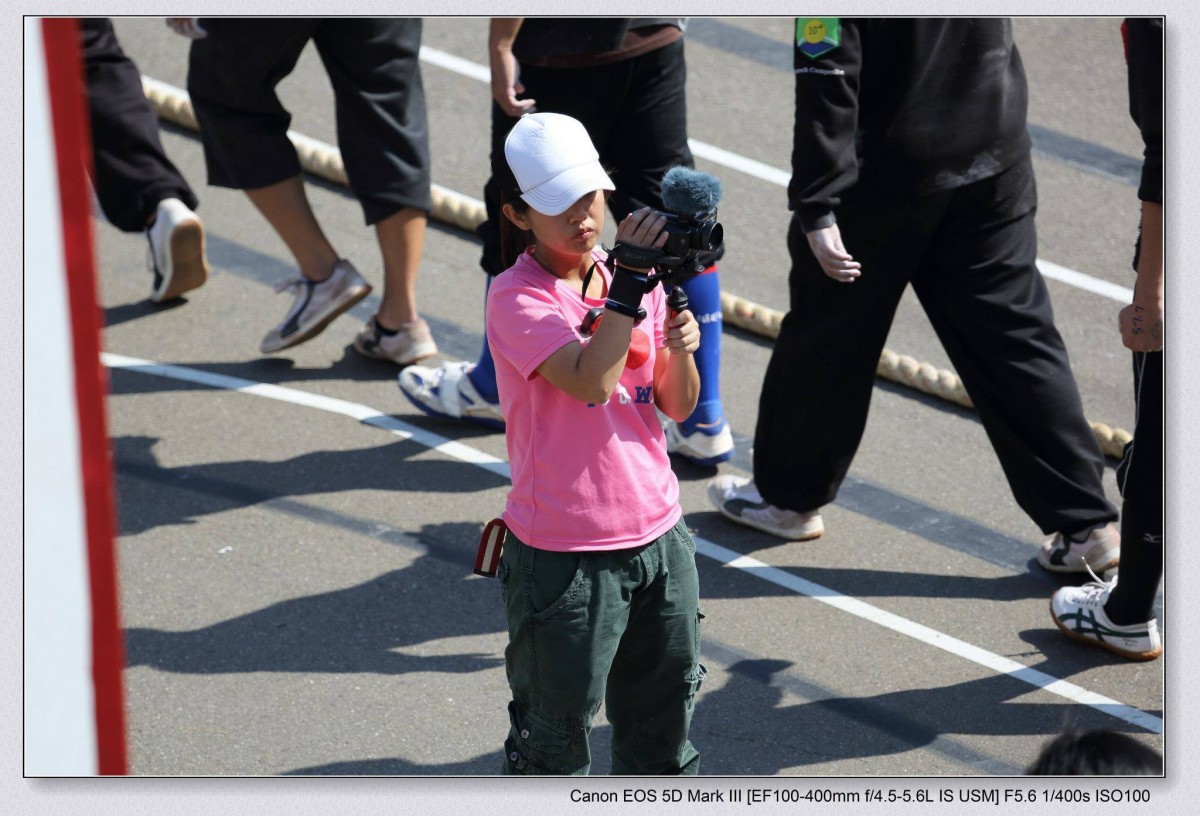

南藝大音像紀錄研究所畢業,曾是拔河系隊的影像工作者徐意喬,因為接觸了拔河,至此便和這個運動密不可分。2012年一場讓人飲恨的賽事,是她扛著攝影機飛到蘇格蘭,一點一滴記錄下選手們的血淚故事,拍成了紀錄片《拔什麼河》並獲得廣大迴響。今天邀請她來和大家分享,拍片十年來的心路歷程。

Q:意喬是專業的影像工作者,當初為何會開始拍攝拔河紀錄片呢?

A:我之前也擔任過劇情片助理導演和製片助理,現在自己從事紀錄片創作、兼任導演製片和攝影剪接。因為大學時期我是逢甲的拔河系隊,之後一路拿起攝影機,從系隊、校隊拍攝到國家代表隊。在觀察和陪伴選手的過程中,從他們身上看見不少熱血精神。當聽說有人要把拔河隊的故事拍成電影,我也主動爭取參與機會,當時想能當個實習生就好,卻很幸運獲得擔任助理導演的機會,也就是大家熟悉的《志氣》,同時給了我堅持拍攝拔河紀錄片的勇氣。

Q:是因為自己開始接觸拔河 所以想把這項運動背後的故事記錄下來嗎?

A:我的體型比較矮小,體能也不是很好,所以小時候學校運動會的拔河比賽都不會入選,直到在逢甲大學接觸拔河,是因為有團隊總體重量級限制,還有相對專業的技術訓練下,終於自己也可以開始參與拔河運動,所以特別投入。

但沒實際接觸過拔河運動的人,很難理解這有什麼需要訓練?不就是塊頭大、靠蠻力而已?所以接觸影像創作後,希望能透過自己的鏡頭,用影像的方式讓更多人看見、理解,甚至被這項運動吸引。逢甲的拔河傳統從民國 59 年發展到現在,將近半個世紀了,而我也拿著攝影機不知不覺就拍了十年。

Q:妳很喜歡拔河,是因為這個運動項目有哪些吸引妳的地方?

A:因為拔河是靠團隊的,就像拍片一樣,在拔河場上沒有唯一的英雄,所有人都要一起拚盡全力,但沒有人會是 MVP (最有價值球員)。一個隊伍贏了,你不會看出來誰最厲害;但若一個隊伍崩解,通常會看出哪一個人最先放棄。

拔河訓練其實很單調也很痛苦,是一個一直重複的過程,但團隊若要拚出一個結果,必須一起幫助最弱的人變強,不然自己再強都沒有用。而且拔河的賽程很短,旁人很難看出每個運動員的身體有哪些細微變化,背後的練習又是大家看不到的,所以想把那些過程記錄下來。

Q:妳過去十年來紀錄片的主題都專注在拔河嗎?

A:紀錄片的部份是,可能有一種執念,也有部分是宿命吧!因為當初我是用拔河紀錄短片考上研究所,本來差點要放棄了,但選手面對的挫折更大,他們在世界冠軍盃前被判失格,兩年後又捲土重來,我也決定回來繼續拍攝他們的故事。

Q:拍片過程中有什麼讓妳印象深刻的事嗎?

A:在拍紀錄片《拔什麼河》時,一開始我是自己拿著小 DV,花光積蓄跟著隊伍到蘇格蘭世界盃去拍攝,一部分也是想完成自己的夢想,去看看拔河比賽的最高殿堂。其實在 2012 年之前,台灣的男子拔河在世界盃都是敬陪末座,那年幾位教練合作,把台灣各地優秀的男選手都找去南投集訓,想要拚出個好成績。沒想到眼看比賽要奪冠時,卻突然被取消資格,當時我左手拿 DV、右手用手機邊直播邊拍攝,眼淚也掉個不停。

失格事件之後大家都相當沮喪,我也不知道片子該怎麼處理,就回去繼續念研究所。後來隔年聽選手們決定要再拚一次,把冠軍紮紮實實的拿回來,我就決定回去記錄他們東山再起的過程。其實有了攝影機的存在,或多或少也給予選手們動力和支持,雖然當時我們都不知道,這部片到底會有多少人看到,但是他們這麼拼命,我也希望能用自己的方式回饋他們。

(未完待續)

圖片提供:徐意喬/【拔什麼河】紀錄片粉絲團

延伸閱讀:「肌力女神」Annie:運動是一種「享受」不是「忍受」!

延伸閱讀:女足後衛張愫心:不要去想壓力,專注把事情做好就對了!