在讀依附理論以來,動輒會有責怪父母的想法:今天我會有重鬱症、焦慮症,在感情裡面受了許多傷,絕對和父母脫離不了關係。於是在我母親生前,我總是用依附理論在責怪她,所以在她過世後的那段時光間,我反而有一種解脫感。

我的諮商師曾經問過我,是不是有一種母親過世了,反而鬆了一口氣的感覺,我很誠實地說:「對。」

發揮自我所學能幫助他人

然而,我慢慢地體悟與了解到自己的使命:「我有這些知識與能力,絕非我的父母所能擁有的。」在他們的年代,沒有普及的網路,沒有充足的心理學教材,沒有足夠的知識量,只有反共復國的口號,以及教條式的傳統華人思想。〈延伸閱讀:從原生家庭探討感情中最易缺乏的「安全感」:即使不足,仍可透過伴侶的呵護填滿〉

也許他們一輩子,都沒有機會去觸碰自己的內心吧?

心理醫生曾經告訴我:「當不成心理師,至少要用心理學來幫助自己。」這是我比別人懂得更多的事情,我要好好地運用它。在這個過程中,雖然確實比別人辛苦,期間我的憂鬱症,還一度到達中度身心障礙的標準了。原來,我真的活得比別人辛苦;原來,我真的比別人需要被幫助。〈延伸閱讀:獨立=安全感缺乏?從家庭教育的因素探討,勇敢去認識那些隱藏已久的情緒〉

但在此同時,我不也在幫助別人嗎?我的書籍、文章,讓許多沒有那麼深受依附障礙所苦的人,能夠修復自己的不安全感,找到合適的依附出路,朝向更有安全感的路途前進。

我想,這就是我能做的一件,很重要的事情了。

反思並改變

也許我沒辦法改變這個社會,但是我的力量,將會成為社會的一個齒輪,我推動著社會的一部分,而社會的某一部份,也會回過來推動我。就好像某次失戀時,某位朋友用了很棒的同理技巧安慰我,我問他是從哪裡學來的,才知道原來那篇文章的出處,正是我寫的其中一篇心理學科普文章一般。〈延伸閱讀:每個人對「理想情人」的定義都不同!從心理看安全感:過度缺乏容易陷入不堪的情感〉

現在有了網路、有了很多的知識、有了很多反思自我的機會,即使我可能一輩子也沒辦法原諒我媽媽對待我的方式,但至少,也許有一天,我會遇到一些人,能夠化解我的不安全感,讓我真正感受到安全感三要素,讓我真正地被撫平傷痛。

希望你我都能迎接那一天的到來。

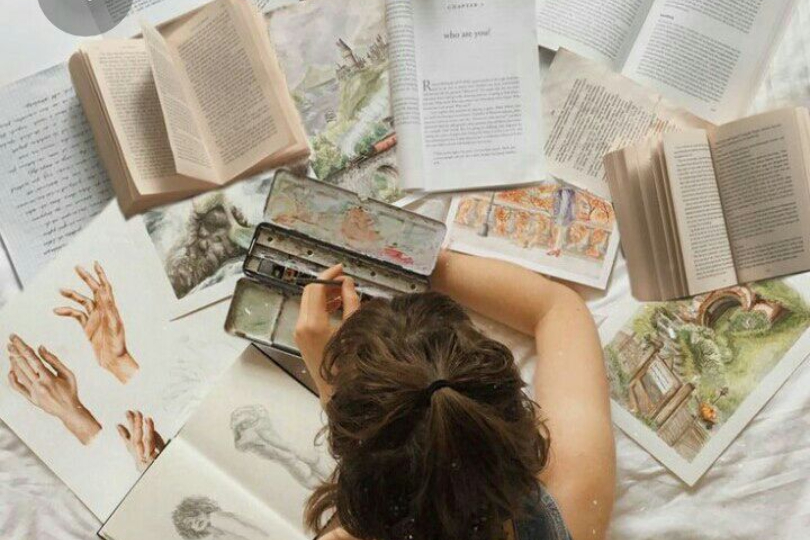

主圖來源:Pinterest

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

copyright by share99